研究内容

私たちの研究室では、花を咲かせて有性生殖をおこなう被子植物の「精密かつ柔軟な多段階の雌雄間コミュニケーション」に注目し、それらの過程を制御する仕組みを分子レベルで解き明かそうとしています。以下で紹介する研究トピックを中心に、オスとメスの細胞が出会うための受精前の現象から出会った後の現象まで、様々な現象の背景にある仕組みを研究しています。自在に操作できるまで原理を理解することで「種とは何なのか?」という根源的な問いに実験的にアプローチするとともに、革新的な植物育種技術を創出することも目指しています。

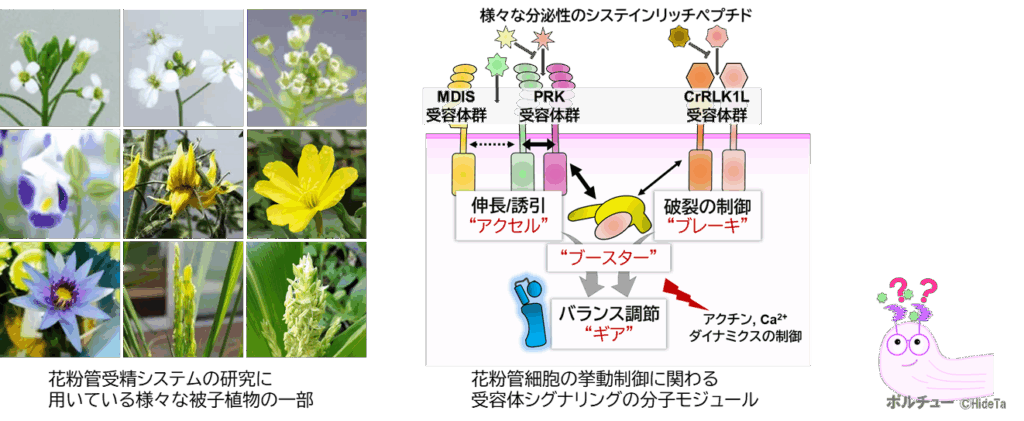

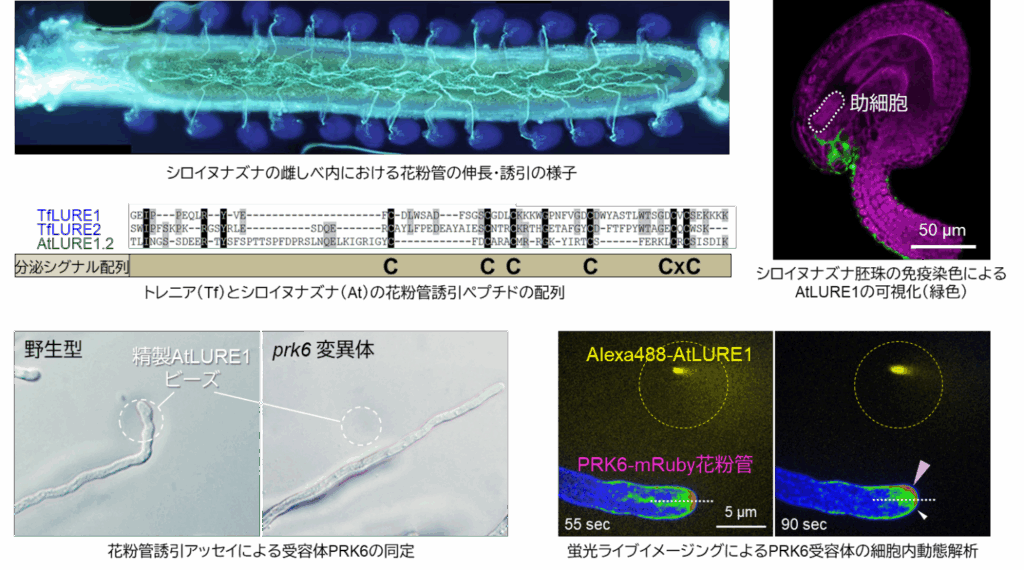

1.「花粉管受精システム」の駆動原理と進化の研究

被子植物は、乾燥した陸上環境で効率的に受精を成功させるために、雌しべの奥深くにある胚珠の中で受精をおこなうという戦略を進化させました。この生殖システムの実現に必須なのが、オスの細胞である「花粉管」です。花粉管は先端成長(極性をもった一方向への細胞伸長)により形成される管状の単細胞で、卵細胞まで精細胞を直接送り届ける役割を果たします。この受精様式はsiphonogamy(花粉管受精)と呼ばれ、特に被子植物は革新的な花粉管の制御機構を進化させました。すなわち雌しべ内部への「伸長」、胚珠の助細胞への「誘引」、内包する精細胞を放出するための「破裂」という複数の挙動を、花粉管という単一細胞が精密に駆動する仕組みの獲得です。

私たちの研究(Takeuchi & Higashiyama, 2012, PLoS Biology; Takeuchi & Higashiyama, 2016, Nature; Zhang, Liu, Nagae et al., 2017, Nature Communications; Takeuchi, 2021, Peptides)を含む最近の研究で、花粉管の挙動制御に関わる分泌性ペプチド-受容体シグナリングが次々と明らかになってきました。

しかし、それぞれの挙動制御シグナリングは「どのようなメカニズムで駆動しているのか?」「どのように複数のシグナリングが統合・調節されているのか?」は未だに不明です。さらに、実際の雌雄間コミュニケーションの舞台である雌しべ内において「どのような原理とダイナミクスによって花粉管はリモートコントロールされているのか?」も分かっていません。私たちは、これらの疑問を解き明かし、地球上に30万種以上存在する被子植物の全てが用いる花粉管受精システムの駆動と進化を理解しようとしています。

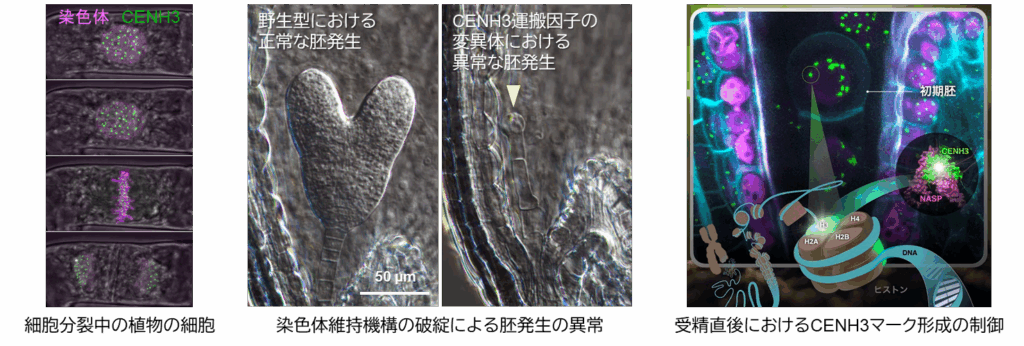

2.植物の受精過程に着目した「染色体の維持」の研究

花粉管によって卵細胞まで精細胞が届けられると、それらが融合して受精卵が形成されます。その後の受精卵・初期胚の細胞分裂を通じて、オスとメスのそれぞれに由来する一対の染色体セットが保持され続けることで、両親のゲノムを混合しながらもその種のアイデンティティーを保持した個体となります。また、染色体レベルでの変化が許容されやすい植物において、染色体の維持は種の進化にも関わる仕組みです。しかし、植物における染色体維持の分子機構の多くは不明で、植物・受精時に独自の仕組みは全く分かっていません。

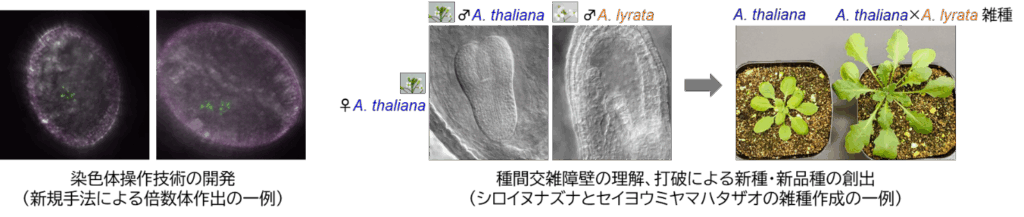

私たちは、染色体維持の鍵分子であるセントロメア特異的ヒストンH3バリアント(CENH3)に着目し、遺伝学的解析と受精卵・初期胚のイメージング解析を組み合わせることで、CENH3マークの形成ひいては染色体維持機構の理解を目指しています(Takeuchi et al., 2024, Plant & Cell Physiology)。特に、植物生殖科学の視点と技術を活用することで、染色体維持の鍵分子を新規に同定しながら、制御のダイナミクスとネットワークを解明しようとしています。さらに、原理理解に基づいて染色体を操作する技術を開発して、新しい育種法の創出も目指しています。

3.新規植物育種技術の創出に向けた研究・開発

ゲノム編集・染色体操作 植物の形質を自在・迅速に改変していくために、CRISPR/Cas系をはじめとするゲノム編集技術は欠かせません。シロイヌナズナを用いた基礎の原理探究においてもゲノム編集技術は必須であり、効率的なベクターシステムの構築や実践パイプラインの整備も進めています(Takeuchi & Nagahara, 2024, bioRxiv)。また、CRSIPR系を応用することで、植物ではあまり普及していない遺伝子ノックイン技術も導入しようとしています。このような技術を活用することで、単なる遺伝子の編集ではなく真のゲノム編集、さらには染色体操作技術へと発展させようとしています。

花粉管を用いた新奇の植物形質改変法 花粉管は“遺伝情報の運び屋”としてはたらく細胞であり、その機能は全ての被子植物が有するものです。この点に着目し、従来の方法が適用できない植物種でも、花粉管を用いて形質転換できないか、新奇手法の開発に挑戦しています。また、化学的な方法も組み合わせることで、遺伝子組み換えを介さないゲノム・染色体編集の実現を究極的には目指します。

種間交雑 私たちが研究している有性生殖は、通常は同種同士での生殖を保証する仕組みです。逆に言えば、仕組みを分子レベルで理解し操作することができれば、自在な種間交雑が可能となります。受精前の交雑障壁の打破に加え、染色体の操作も組み合わることができれば、これまで存在しなかった有用な植物品種を生み出す技術になるのではないかと考えています。革新的な植物育種法の創出を目指し、原理の理解と操作の例証に向けた研究・開発を一歩ずつ進めていきます。

研究室の特徴と理念

研究の軸となっているのは、モデル双子葉植物のシロイヌナズナを活用した実験的アプローチです。加えて、多様な植物とそれらのゲノム・遺伝子のデータも活用し、分子システムの進化も常に意識しながら解析を進めています。具体的な研究アプローチの例は、分子遺伝学や分子進化学で鍵分子を発見し、分子細胞生物学や植物生理学でそれぞれの生殖現象の制御機構を解析するといったものです。ライブイメージング・高解像度イメージングによるマルチスケールな顕微鏡解析も重要な解析技術としています。徹底的な分子遺伝学による実験材料作りも解析の基礎となるため、そのパイプラインの整備や技術開発も着実に進めます。

しかしながら、研究材料や実験のアプローチにこだわる必要はありません。研究をおこなう上で大切にしているのは、実験・解析のデータに基づいた論理的思考、そして常識や論理を上回る内発的な想像力です。アイデアを追求するための技術開発も、波及効果を意識しながら進めていけば一つの研究となり得ます。また、原理を探究すると同時に応用利用に向けた基盤研究も志向しており、そのための学際的な研究もおこなっています。